相続について「自分や親の財産について、そろそろ真剣に考えないといけないな…。」と思いつつも、何から手をつけていいか分からず、つい後回しにしていませんか?

相続の問題は、多くの人にとって「いつか考えなければならない、でもまだ先のこと。」と感じられがちです。

しかし、何の準備もしないままその「いつか」を迎えてしまうと、残された大切なご家族が大変な思いをしてしまうかもしれません。財産の分け方をめぐるトラブル、いわゆる「争族」に発展してしまったり、想像以上の相続税に頭を抱えたり…。

そんな事態は、誰だって避けたいはずです。

でもご安心ください。

この記事では、相続対策の重要性から、今日からすぐに始められる具体的なステップ、そして代表的な対策方法までを分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、「今、何をすべきか」が明確になっているはずです。

大切な家族のために、そしてご自身の安心のために、はじめの一歩を踏み出してみてください。

なぜ生前からの相続対策が必要不可欠なのか?3つの大きな理由

相続対策と聞くと、資産家だけの話だと思われがちですが、決してそんなことはありません。

このため、生前から準備をしておくことは、すべての家庭にとって非常に重要です。

では、なぜ相続対策は「生前」から始める必要があるのでしょうか?

その理由は、大きく分けて3つあります。これらの理由を知ることで、対策を先延ばしにするリスクの大きさを具体的にご理解いただけるはずです。

理由①家族間の無用な争い「争族」を避けるため

最も大きな理由が、残された家族間のトラブル、いわゆる「争族」を未然に防ぐことです。これまで仲の良かった兄弟姉妹が、遺産分割をきっかけに関係がこじれてしまう…なんてケースは、残念ながら少なくありません。

「うちは財産も少ないし、家族仲も良いから大丈夫。」と思っていても、いざ相続が始まると、それぞれの配偶者の意見や、これまでの貢献度などが絡み合い、感情的な対立に発展しがちです。

特に、不動産のように簡単に分割できず、関係者に何らかの思いがある財産の場合は、より揉めやすくなります。

その際に、所有者が生前に明確な意思表示(例えば遺言書)を残しておくことで、誰にどの財産を遺したいのかという指針を示すことができます。

これは、残された家族が故人の意思を尊重し、円満に遺産分割協議を進めるための、何よりの道しるべとなるのです。

相続というと「相続税」に目が行きがちですが、やはり最重要なのは「争族」を避けることです。

理由②納税資金の確保と「相続税」の負担を軽減するため

次に重要なのが、「相続税」への対策です。

相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。しかし、2015年の相続税改正による基礎控除額の引き下げを背景に、相続税の課税対象者は増加傾向にあります。

国税庁のデータ(※1)によると、2014年の相続税課税割合は4.4%でしたが、2023年には9.9%に達しています。

なお、相続税は遺産額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超える場合にのみ、課税対象となります。

「うちは財産も少ないから大丈夫」と思っていませんか?

しかし、近年の株価上昇や不動産価額の上昇により、この基礎控除額を超えるケースは都市部を中心に増えています。

このため、相続対策をしないまま相続が発生すると、多額の相続税を現金で納めなければならず、納税資金を準備するために、住み慣れた家や大切な土地を売却せざるを得ない状況に追い込まれることもあります。

だからこそ、生前からの対策が重要です。

特に、計画的に贈与を行ったり、生命保険を活用したりすることで、相続財産そのものを減らし、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

また、納税が必要になることを見越して、あらかじめ資金準備の方法を考えておくことも、残された家族の負担を軽くするために不可欠です。

相続税の基礎知識はこちらから「知らずにいるのはリスク高?相続税の基礎知識」

※1国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」

理由③スムーズな財産承継を実現するため

相続財産は、預貯金や現金だけとは限りません。不動産、株式、事業用資産など、その種類は多岐にわたります。

特に、賃貸アパートや事業用の土地、自社株などは、誰が引き継ぐかも重要です。経営に関わっていない相続人が自社株を相続した場合、会社の経営に支障をきたす恐れがあるからです。

また、相続手続きは非常に手間がかかります。例えば、戸籍謄本の収集や預貯金の名義変更など、1日では終わらないケースが大半です。

生前から誰に何を承継させたいのかを明確にし、必要な準備を進めておくことで、相続発生後の煩雑な手続きを大幅に簡略化し、事業や資産価値を損なうことなく、スムーズな財産承継を実現できるのです。

今日から始められる!相続対策の具体的な3ステップ

「相続対策の重要性は分かったけれど、具体的に何から手をつければいいの?」と感じる方も多いでしょう。

専門的で難しそうに思える相続対策ですが、実は誰でも今日から始められることがあります。

ここでは、相続対策の第一歩となる具体的な3つのステップをご紹介します。このステップに沿って進めると、ご自身の状況を整理し、必要な対策の全体像が見えてきます。

【ステップ1】まずは現状把握から!財産目録を作成する

相続対策のスタートは、「ご自身の財産を正確に把握する」ことから始まります。

プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の両方をすべてリストアップし、「財産目録」を作成しましょう。これがなければ、対策の立てようがありません。

| プラスの財産 | 現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託など)、不動産(土地、建物)、生命保険、自動車、貴金属など |

| マイナスの財産 | 借入金(住宅ローン、カードローンなど)、未払金、保証債務など |

具体的に、記録しておくと良い情報は次の通りです。

| 財産種類 | 記録する情報 |

|---|---|

| 預貯金 | 金融機関名・支店名・口座番号 可能であればおおよその残高 |

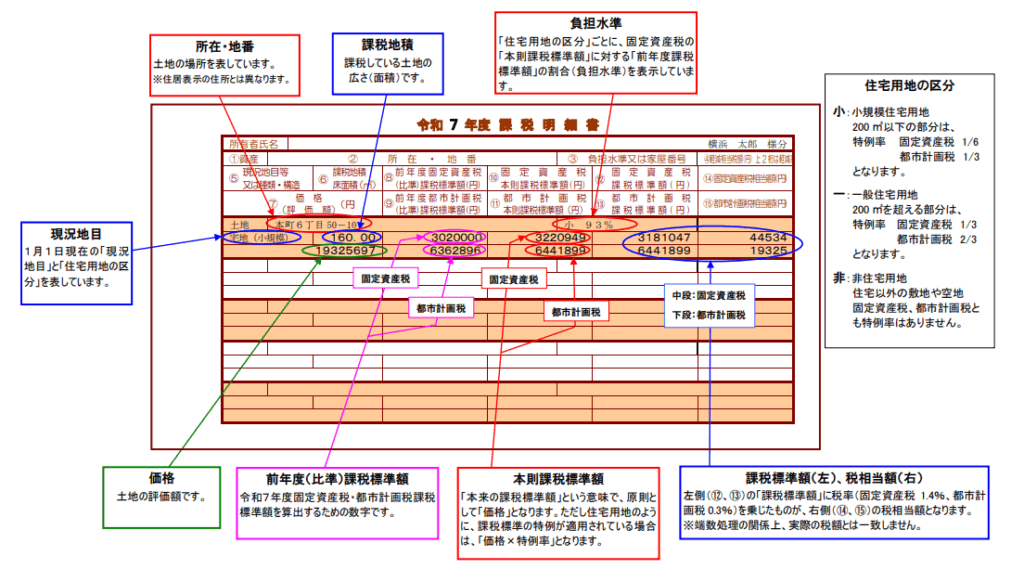

| 不動産(土地・建物) | 所在地、面積 (固定資産税の納税通知書に附属の課税明細(下記にイメージ図)を参考に) |

| 有価証券 | 証券会社名など |

| 生命保険 | 加入している保険会社名、保険の種類(保険証券などを参考に) |

| 借入金 | 借入先と内容、おおよその借入残高 |

このように、財産を一覧にしてみることで、相続税がかかる可能性はあるのか、分割しやすい財産はどれか、といった現状が明確になります。

【ステップ2】誰に、何を、どれくらい遺すか?遺産分割の方針を決める

財産の全体像が見えたら、次に「誰に、どの財産を遺したいか」という分割方針を考えます。

法定相続分という法律で定められた目安はありますが、必ずしもそれに従う必要はありません。

例えば、「自宅は長年同居してくれた長男に。」「預貯金は生活の足しにしてほしい妻に。」「事業は後継者である次男に。」といったように、ご自身の想いや家族それぞれの状況を考慮して、具体的な配分を考えます。

このとき、「なぜそう考えたのか…」その理由も一緒に書き留めておくと、後からご家族があなたの意思を理解しやすくなります。

ただし、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)※」を侵害しないかどうかも、念のため考慮しておくと、後のトラブル防止につながります。

メモ書き程度でも分割時に参考になるとは思いますが、明確に遺志を示したい場合には「遺言」を書くようにしましょう。

※遺留分は法定相続分の1/2です。

【ステップ3】方針を実行する!具体的な対策方法を選ぶ

ステップ2で決めた方針を実現するために、具体的な対策方法を選んで実行していきます。

相続対策には、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用など、様々な方法があります。例えば、「確実に自分の意思を伝えたい」のであれば遺言書の作成が最も有効です。

「相続税の負担を軽くしたい」のであれば生前贈与が効果的かもしれません。

また、「納税資金を準備しておきたい」という目的であれば生命保険の活用が考えられます。

どの方法が最適かは、ご自身の財産状況や家族構成、そして何を実現したいのかという目的によって異なります。

それでは、次は代表的な方法を詳しく解説していきます。

複数の方法を組み合わせることで、より効果的な対策が可能になります。

代表的な相続対策を徹底解説!「遺言書」「生前贈与」「生命保険」

相続対策には様々な手法があります。

ここでは特に重要で活用されることの多い「遺言書」「生前贈与」「生命保険」の3つについて、それぞれの特徴と活用法を分かりやすく解説します。

これらの基本的な知識を身につけることで、ご自身の状況に合った対策を検討する際の大きな助けとなるはずです。

1. 確実な意思表示の第一歩「遺言書」

遺言書は、ご自身の死後に財産を誰にどのように分配するかを指定する、法的な効力を持つ意思表示です。

遺言書を作成しておくことで、法定相続分とは異なる割合で財産を分配したり、相続人以外の人(お世話になった人など)に財産を遺したりすることが可能になります。

主な遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

| 遺言の種類 | 内容 |

|---|---|

| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自書し、押印することで自ら作成できる手軽な遺言書です。 費用がかからず、いつでも書き直せるメリットがありますが、形式に不備があると無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。また、所定のルール通りに記載されているか、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要になります。 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。 作成に費用と手間がかかりますが、公証人が関与するため、形式不備で無効になる心配がなく、原本が公証役場に保管されるため最も確実で安全な方法です。「争族」を避けるという観点からは、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。 |

鶴見の公証役場はこちらです。

2. 税金対策の王道「生前贈与」

生前贈与は、生きているうちに自分の財産を他人に無償で与えることです。

計画的に行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受け取る財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

この「暦年贈与」を長期間にわたって複数の子や孫に行うことで、非課税で多額の財産を移転させることが可能です。

ただし、注意点もあります。

基礎控除範囲内に収めるために「1,000万円を10年にわたって贈与する。」という贈与契約を結ぶと、定期贈与とみなされて一括で課税されてしまいます。

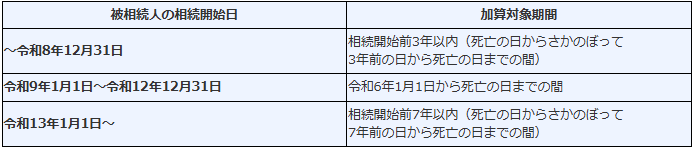

また、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻される制度(2024年以降段階的に3年から7年に延長)もあるため、税理士のアドバイスを受けながら計画的に進めることが重要です。

3. 納税資金や代償分割に有効な「生命保険」

意外に思われるかもしれませんが、生命保険も非常に有効な相続対策の一つです。

契約者と被保険者を自分自身にし、受取人を相続人にしておくことで、死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となります。そのため、特定の人に確実に現金を遺すことができます。

また、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、この枠内であれば相続税がかかりません。

この特性を活かし、相続税の納税資金を準備したり、不動産など分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人へ支払う「代償金」の原資にしたりと、幅広い活用が可能です。

相続発生後、比較的すぐに現金化できる点も大きなメリットと言えるでしょう。

※代償金の支払方法や金額によっては、受取側で贈与税が発生する場合があります。必ず税理士に相談してください。

まとめ:相続は思い立ったが吉日!まずは税理士へ相談

今回は、生前からの相続対策の重要性と、その具体的な進め方について解説しました。最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- なぜ相続対策が必要か?:「争族」の防止、相続税の負担軽減、スムーズな財産承継の3つの大きな理由がある。

- 何から始めるか?:まずは「財産目録の作成」で現状を把握し、「分割方針の決定」、「具体的な対策の実行」という3ステップで進める。

- どんな方法があるか?:自分の意思を確実に伝える「遺言書」、税金対策に有効な「生前贈与」、納税資金準備に役立つ「生命保険」などが代表的な方法。

相続対策は、ご自身の財産を守るためだけではなく、残される大切なご家族への最後の思いやりです。「まだ早い」ということは決してありません。思い立った今日が、最適なタイミングです。

当事務所では、財産目録の作成や簡易評価なども受け付けております。生前に依頼いただくことで、相続発生後には経費にできない報酬分から節税メリットを受けることもできます。

是非、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは「こちら」から。24時間受付中です。